花梨 KARIN 個展

『アステロナに夜が降る、それはピンクで青で淡い水色。』

会 期:2025年6月14日(土) - 6月29日(日)

時 間:13時-18時

休 廊:月・火

場 所:SISON GALLERY

展覧会URL:

https://sison.tokyo/info/6277044

日々、様々なニュースが飛び交って、ふと、ここではないどこか別の世界を夢想してしまう、このごろ。

代官山にあるSISON GALLERYにて、花梨 (KARIN) 個展『アステロナに夜が降る、それはピンクで青で淡い水色。』を観てきました。

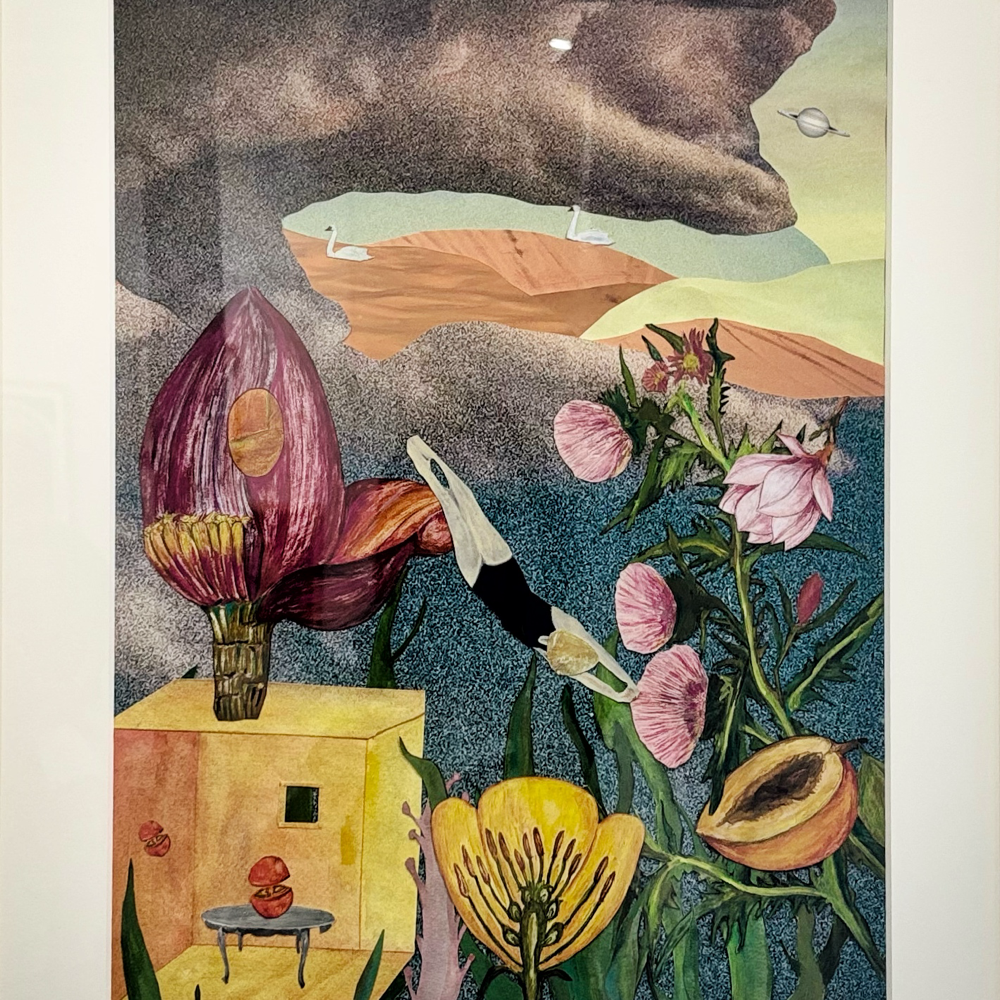

花梨さんは主にコラージュという手法で作品を制作しています。以前からインスタグラムで作品を拝見していて、かっこいいなぁと気になっていました。

夢の中の世界のような幻想的な世界観、しかし単にメルヘンと言い表せるものでもないような、惹かれるものがあります。

この魅力はなんだろうか。

今回の個展では作家のロングインタビューも公開されており、鑑賞前に読んで行きました。

👇

絵本やSFという幻想的な世界に対して親しみを持つ一方で、旅好きでもあり現実世界への探究心も持ち合わせている花梨さん。とても多くのものをインプットしている印象を持ちました。

インスタグラムにあがっている過去作品も合わせてみてみると、家や建物、アーチのような囲いが気になります。

家や建物は作家自身の身体を表していて、その中で多くの刺激的なインプットが血肉となっている様子が描かれているのかもしれません。

今回の鑑賞は家や建物の表現に注目してみようかな。

会場のSISON GALLERYも一軒家のような佇まいで、私が注目している要素にピッタリだな、と思いました。

家や建物のようなモチーフ、たくさんあります。

そんな中、注目したのはこの作品です👇

《夜を待っている女》

女性の身体の中が夜空のようです。心臓が月になっている。

今回の展示を鑑賞する前に読んだインタビューには、 ”夜" が重要なテーマになっていることが語られていました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「夜といっても、いろんな色がありますよね。たとえば日暮れの後の濃い青も夜だし、新月の夜の濃い闇の夜もある。『よあけ』に描かれている、朝に向かって次第に明るくなっていく空の色も夜の一部。夜にはいろんな色彩がある。日暮れから翌朝まで、夜のグラデーションは刻一刻と変わっていく。夜は私にとってファンタジーの時間でもあるんです。夜は、どこか別の世界に繋がっているような気がするから」

「日が暮れた直後の時間を、残照(ざんしょう)と言いますよね。いなくなった太陽が残していった青の色が、まだ空にある時間。ちょっとグレーがかったブルーの空。太陽は地平線の向こうにすっかり落ちて、だんだん暗くなるんだけれど、西の空にはまだ光が残っている。反対側の東の空からゆっくり夜が降りてくる。東の空は、濃いピンク色から淡いブルーに、やがて濃い青に変わっていく。そんな時間の空の色がすごく好きです」

「残照の時間は、人間の世界と魔界との、境界の時間のようにも思えます。完全に夜になって、辺りが真っ暗になると、魔の力は最大になる。やがて朝が近づいてきて、明るくなってくると、魔界の力は弱まり、人間の力がまた戻ってくる。まだきちんと文字にはできていないんですが、そういう夜の物語が私の中にはあって、今回それを作品にしています」

「月の光を準備している人の話とか、月の光の雫を拾う話とか。創作するときは、自分の中にある言葉と一緒に絵を作っていく感じです」

SISON GALLERY Meet the Artist より抜粋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私が注目した《夜を待っている女》は女性の体の中に夜が宿っているようで、まさに身体そのものが何かの入れ物 ≒ 家のような印象も受けます。

外界との境という点で、家も私たちの身体も似ていると言えるのではないでしょうか。外と境のある存在であるけれども完全に外界をシャットアウトするでもなく、風を通すこともできます。ちゃんと形として ”家” "身体" が存在していながら、内と外、空想と現実、その境を行き来できる。

花梨さんの作品の魅力は、幻想的な世界観の中に漂っている現実感なのだと思います。建物や動植物の捉え方が現実的な説得力をもっている。それは作家本人が現実世界に関心を向け観察し愛でていることの現れなのか、と思いました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「私の家は、テレビ禁止でした。両親が買ってくれた絵の具とスケッチブック、絵本と児童文学の本、積み木や木製のオモチャが、子供の頃の遊び相手でした。外で遊ぶのも大好きで、木登りしたり、公園を駆け回っていました。外で触れる樹木や草花、目にする鳥や動物と、絵本の中の世界が合わさって、ファンタジーの世界に生きていました。この世界には妖精や魔女が本当にいると信じていましたから。今もそう思っていますけれど。

SISON GALLERY Meet the Artist より抜粋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この現実感が、 ”単にメルヘンと言い表せるものでもなく、惹かれる” と私が感じ取った部分なのかもしれません。空想の世界は時に主観的なもので他者が共感する余地がないこともありますが、どこかに普遍的な要素があると他者である鑑賞者も内部にスッと入り込める。

建物や動植物の質感にどこか現実味が感じられる、というのはとても重要なことのようです。コラージュという手法も、鑑賞者が素材の質感をストレートに感じ取るため、現実世界というものを意識させる効果があると言えます。

冒頭、 ”日々様々なニュースが飛び交って、ふと、ここではないどこか別の世界を夢想してしまうこのごろ" と書きましたが、夢想を現実逃避ではなく、現実に対峙するための過程として捉えれば良い、そんなふうに勇気づけられた気がしました。

岡崎乾二郎が『モダニズムのハード・コア―現代美術批評の地平 批評空間 第2期臨時増刊号』で冒頭、磯崎新、柄谷行人、浅田彰らと討議していた際の言葉を引いて、この感想を終わりたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

作品をつくるときでも見るときでも、ぼくもよく考えますよ。いまだ客観ではありえない普遍というやつですね。もし主観的なものだったら人にわざわざ見せる必要も語る必要もないし、あるいはもともと客観化されているものであるならば、やはりそれをわざわざまた人に見せるのも語るのもただ冗長なだけである。そういう、基本的には主観であるけれど、一つの主観には回収しえない妙なものがある。つまり、その複数性がいまだ客観的でない普遍というものだ、と。

『モダニズムのハード・コア―現代美術批評の地平 批評空間 第2期臨時増刊号』p.39 より抜粋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

会場とも合っていてかっこいい展示でした。

ぜひ、足を運んでみてください。

展示風景画像:花梨 KARIN 個展『アステロナに夜が降る、それはピンクで青で淡い水色。』SISON GALLERY, 2025

本日のBGM

Hilary Woods「Where The Bough Has Broken」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

インタビュー内で花梨さんが「今よく聴いているのは、エレクトロニカ、激しくないテクノ、自然環境音を使ったアンビエントものとか。」と言っていたので、アンビエントを選んでみました。私が選んだのはちょっと怖め?なダークアンビエント。怖いというよりなんかクセになる音。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

関連記事

関連商品リンク

コメントをお書きください